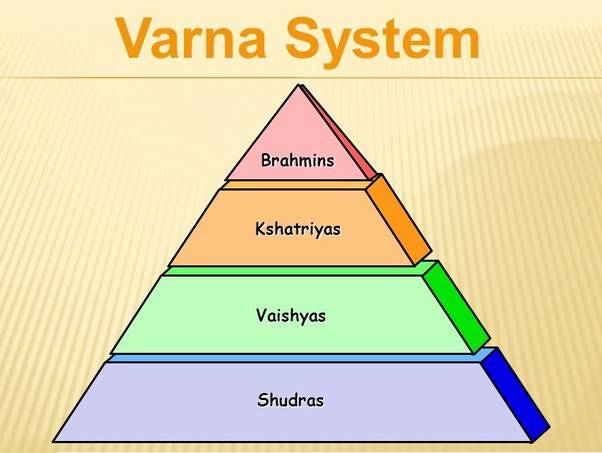

भारत में जाति व्यवस्था जाति का प्रतिमानवादी नृवंशविज्ञान उदाहरण है। यह प्राचीन भारत में उत्पन्न हुआ है, और मध्ययुगीन, प्रारंभिक-आधुनिक और आधुनिक भारत, विशेष रूप से मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज में विभिन्न सत्ताधारी कुलीनों द्वारा बदल दिया गया था। यह आज भारत में सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों का आधार है। जाति प्रणाली में दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं, वर्ण और जाति, जिन्हें इस प्रणाली के विश्लेषण के विभिन्न स्तरों के रूप में माना जा सकता है।

आज के समय में मौजूद जाति व्यवस्था को मुगल युग के पतन और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के उदय के दौरान हुए विकास का परिणाम माना जाता है। मुगल युग के पतन ने शक्तिशाली पुरुषों का उदय देखा जिन्होंने खुद को राजाओं, पुजारियों और तपस्वियों के साथ जोड़ा, जाति के आदर्श के रीगल और मार्शल रूप की पुष्टि की, और इसने विभिन्न जाति समुदायों में स्पष्ट रूप से जातिविहीन सामाजिक समूहों को फिर से आकार दिया। ब्रिटिश राज ने इस विकास को आगे बढ़ाया, कठोर जाति संगठन को प्रशासन का एक केंद्रीय तंत्र बना दिया। 1842 और 1920 तक, अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को अपनी शासन प्रणाली में शामिल किया, केवल ईसाइयों और कुछ जातियों से संबंधित लोगों को प्रशासनिक नौकरी और वरिष्ठ नियुक्तियों को मंजूरी दी। 1920 के दशक के दौरान सामाजिक अशांति ने इस नीति में बदलाव किया। तब से, औपनिवेशिक प्रशासन ने निचली जातियों के लिए सरकारी नौकरियों का एक निश्चित प्रतिशत जमा करके सकारात्मक भेदभाव की नीति शुरू की। 1948 में, जाति के आधार पर नकारात्मक भेदभाव को कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया और भारतीय संविधान में इसे और अधिक प्रतिबंधित कर दिया गया; हालाँकि, भारत के कुछ हिस्सों में इस प्रणाली का अभ्यास जारी है।

भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य क्षेत्रों और धर्मों में भी जाति-आधारित मतभेदों का अभ्यास किया गया है जैसे नेपाली बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, यहूदी और सिख धर्म। इसे कई सुधारवादी हिंदू आंदोलनों, इस्लाम, सिख धर्म, ईसाई धर्म और वर्तमान भारतीय बौद्ध धर्म द्वारा भी चुनौती दी गई है।

1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने ऐतिहासिक रूप से हाशिए के समूहों के उत्थान के लिए कई सकारात्मक कार्य नीतियां बनाईं। इन नीतियों में उच्च शिक्षा और सरकारी रोजगार में इन समूहों के लिए स्थानों का कोटा शामिल करना शामिल था।